湖南日报全媒体记者 王为薇 刘笑雪

沈宗桃捐赠的老照片。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

一封从上海寄往湖南芷江的挂号信,装着一张泛黄的历史照片。

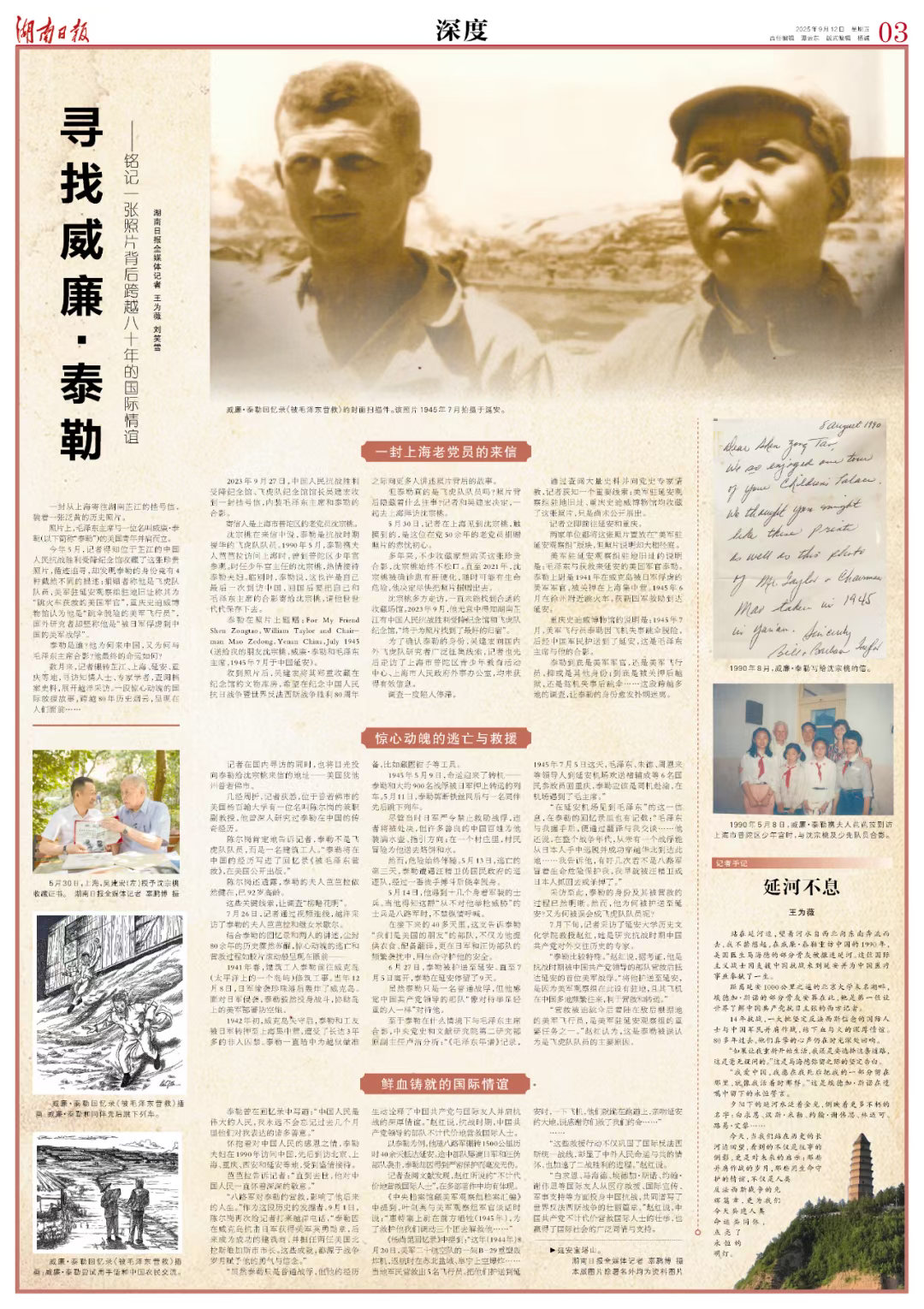

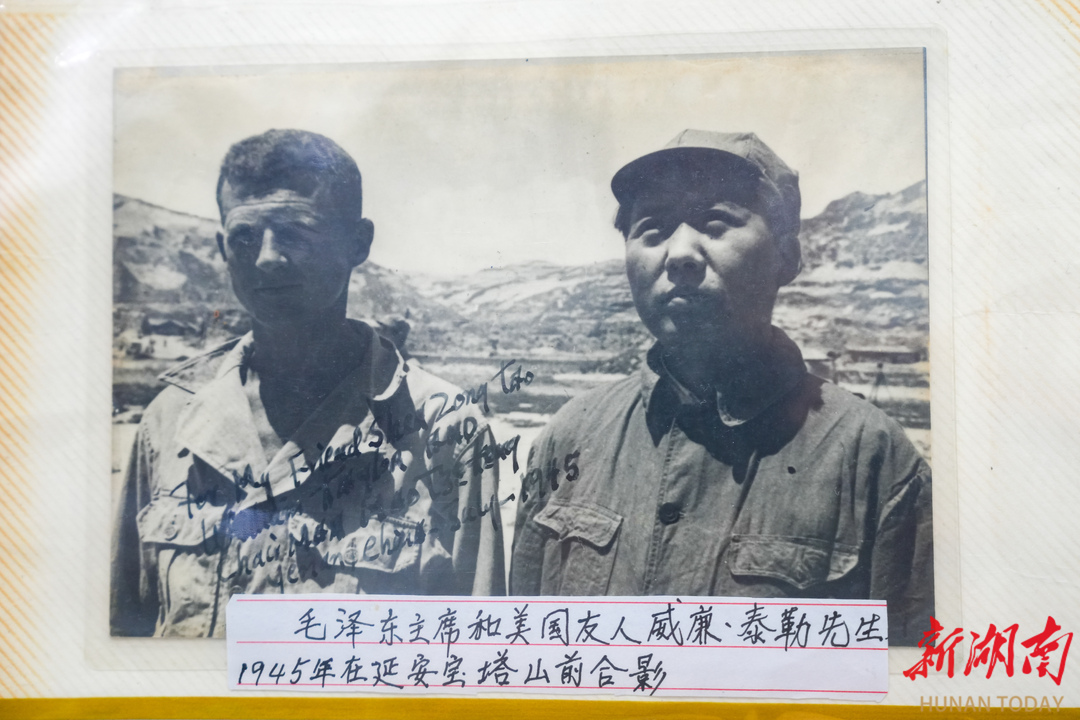

照片上,毛泽东主席与一位名叫威廉·泰勒(以下简称“泰勒”)的美国青年并肩而立。

今年5月,记者得知位于芷江的中国人民抗战胜利受降纪念馆收藏了这张珍贵照片,循迹追寻,却发现泰勒的身份竟有4种截然不同的描述:捐赠者称他是飞虎队队员,美军驻延安观察组驻地旧址称其为“跳火车获救的美国军官”,重庆史迪威博物馆认为他是“跳伞脱险的美军飞行员”,国外研究者却坚称他是“被日军俘虏到中国的美军战俘”。

泰勒是谁?他为何来中国,又为何与毛泽东主席合影?他最终的命运如何?

数月来,记者辗转芷江、上海、延安、重庆等地,寻访知情人士、专家学者,查阅档案史料,展开越洋采访。一段惊心动魄的国际救援故事,跨越80年历史烟云,呈现在人们面前……

一封上海老党员的来信

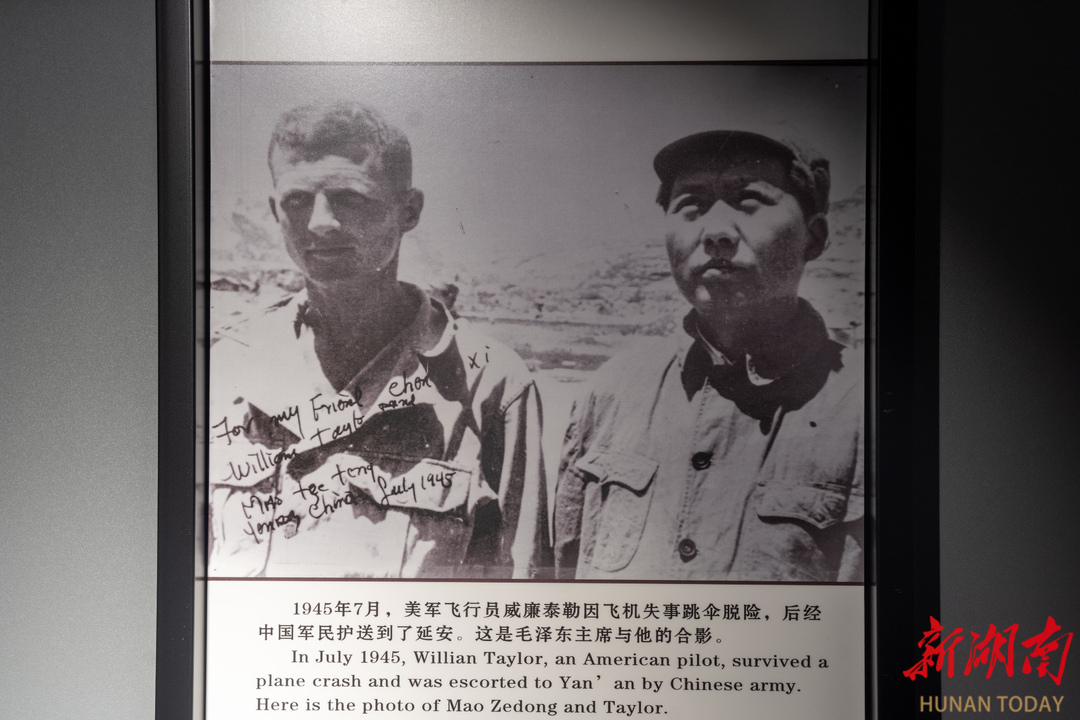

2023年9月27日,中国人民抗战胜利受降纪念馆、飞虎队纪念馆馆长吴建宏收到一封挂号信,内装毛泽东主席和泰勒的合影。

5月27日,吴建宏在库房整理沈宗桃捐赠的照片及其与泰勒的通信。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

寄信人是上海市普陀区的老党员沈宗桃。

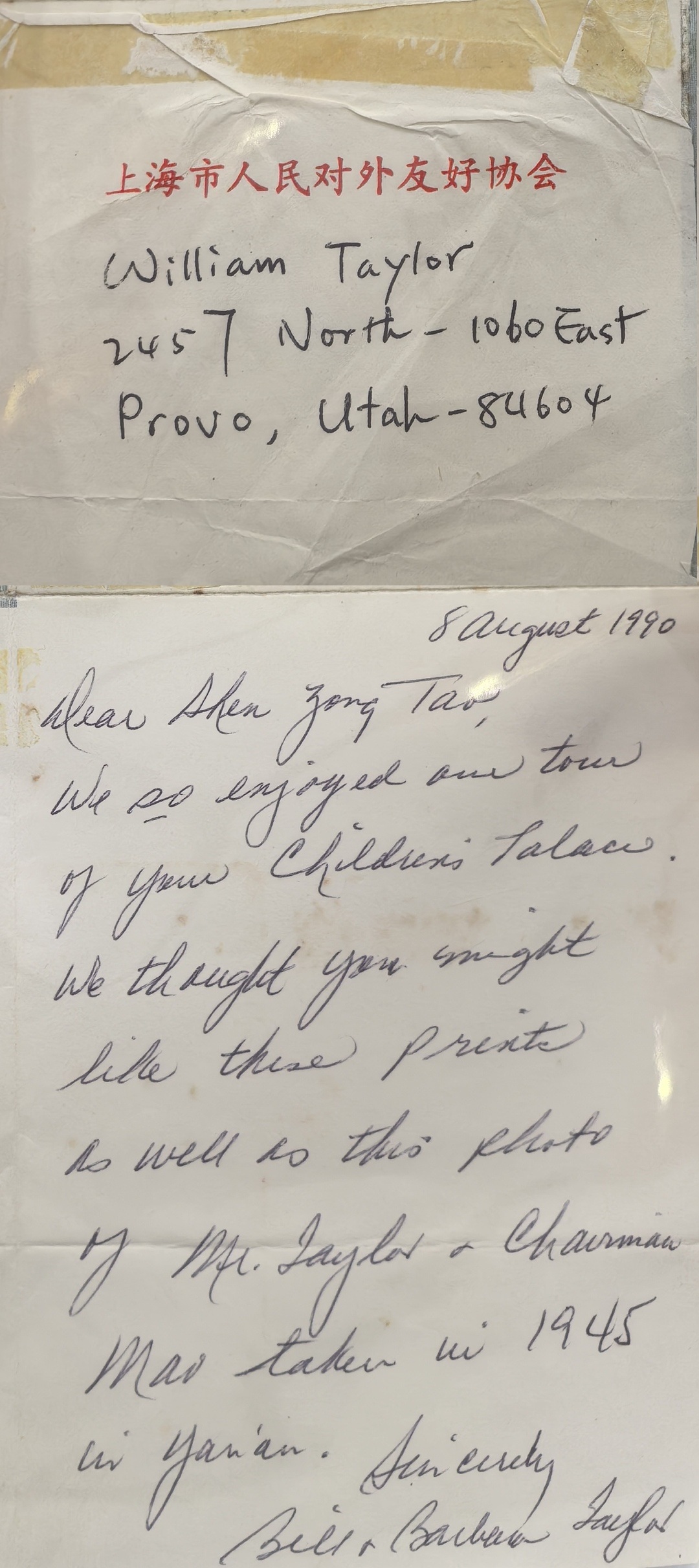

沈宗桃在来信中说,泰勒是抗战时期援华的飞虎队队员。1990年5月,泰勒携夫人芭芭拉访问上海时,曾到普陀区少年宫参观。时任少年宫主任的沈宗桃,热情接待泰勒夫妇。临别时,泰勒说,这也许是自己最后一次到访中国,回国后要把自己和毛泽东主席的合影寄给沈宗桃,请他世世代代保存下去。

1990年5月8日,威廉·泰勒携夫人芭芭拉到访上海市普陀区少年宫时,与沈宗桃及少先队员合影。

泰勒在照片上题赠:For My Friend Shen Zongtao,William Taylor and Chairman Mao Zedong,Yenan China,July 1945(送给我的朋友沈宗桃,威廉·泰勒和毛泽东主席,1945年7月于中国延安)。

收到照片后,吴建宏将其郑重收藏在纪念馆的文物库房,希望在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际向更多人讲述照片背后的故事。

但泰勒真的是飞虎队队员吗?照片背后隐藏着什么往事?记者和吴建宏决定,一起去上海拜访沈宗桃。

5月30日,吴建宏(左)在上海拜访沈宗桃,寻找照片背后的故事。湖南日报全媒体记者辜鹏博 摄

5月30日,记者在上海见到沈宗桃,触摸到的,是这位在党50余年的老党员捐赠照片的赤忱初心。

多年来,不少收藏家想购买这张珍贵合影,沈宗桃始终不松口。直至2021年,沈宗桃被确诊患有肝硬化,随时可能有生命危险,他决定尽快把照片捐赠出去。

沈宗桃多方走访,一直未能找到合适的收藏场馆。2023年9月,他无意中得知湖南芷江有中国人民抗战胜利受降纪念馆和飞虎队纪念馆,“终于为照片找到了最好的归宿”。

5月30日,上海。吴建宏(左)为沈宗桃颁发收藏证书。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

为了确认泰勒的身份,吴建宏向国内外飞虎队研究者广泛征集线索,记者也先后走访了上海市普陀区青少年教育活动中心、上海市人民政府外事办公室,均未获得有效信息。

调查一度陷入停滞。

通过查阅大量史料并向党史专家请教,记者获知一个重要线索:美军驻延安观察组驻地旧址、重庆史迪威博物馆均收藏了这张照片,只是尚未公开展出。

记者立即前往延安和重庆。

两家单位都将这张照片置放在“美军驻延安观察组”版块,但照片说明却大相径庭。

7月17日,美军驻延安观察组驻地旧址收藏的照片。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

美军驻延安观察组驻地旧址的说明是:毛泽东与获救来延安的美国军官泰勒。泰勒上尉是1941年在威克岛被日军俘虏的美军军官,被关押在上海集中营。1945年6月在徐州附近跳火车,获新四军救助到达延安。

7月18日,重庆史迪威博物馆收藏的照片。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

重庆史迪威博物馆的说明是:1945年7月,美军飞行员泰勒因飞机失事跳伞脱险,后经中国军民护送到了延安,这是毛泽东主席与他的合影。

泰勒到底是美军军官,还是美军飞行员,抑或是其他身份;到底是被关押后越狱,还是驾机失事后跳伞……这段跨越多地的调查,让泰勒的身份愈发扑朔迷离。

惊心动魄的逃亡与救援

记者在国内寻访的同时,也将目光投向泰勒给沈宗桃来信的地址——美国犹他州普若佛市。

几经周折,记者获悉,位于普若佛市的美国杨百翰大学有一位名叫陈尔岗的兼职副教授,他曾深入研究过泰勒在中国的传奇经历。

陈尔岗肯定地告诉记者,泰勒不是飞虎队队员,而是一名建筑工人。“泰勒将在中国的经历写进了回忆录《被毛泽东营救》,在美国公开出版。”

陈尔岗还透露,泰勒的夫人芭芭拉依然健在,已92岁高龄。

这些关键线索,让调查“柳暗花明”。

7月26日,记者通过视频连线,越洋采访了泰勒的夫人芭芭拉和继女米歇尔。

7月26日,记者视频连线采访泰勒的夫人芭芭拉和继女米歇尔。湖南日报全媒体记者 陈萌 摄

泰勒的夫人芭芭拉和继女米歇尔。湖南日报全媒体记者 陈萌 摄

结合泰勒的回忆录和两人的讲述,尘封80余年的历史骤然苏醒,惊心动魄的逃亡和营救过程如胶片滚动般呈现在眼前——

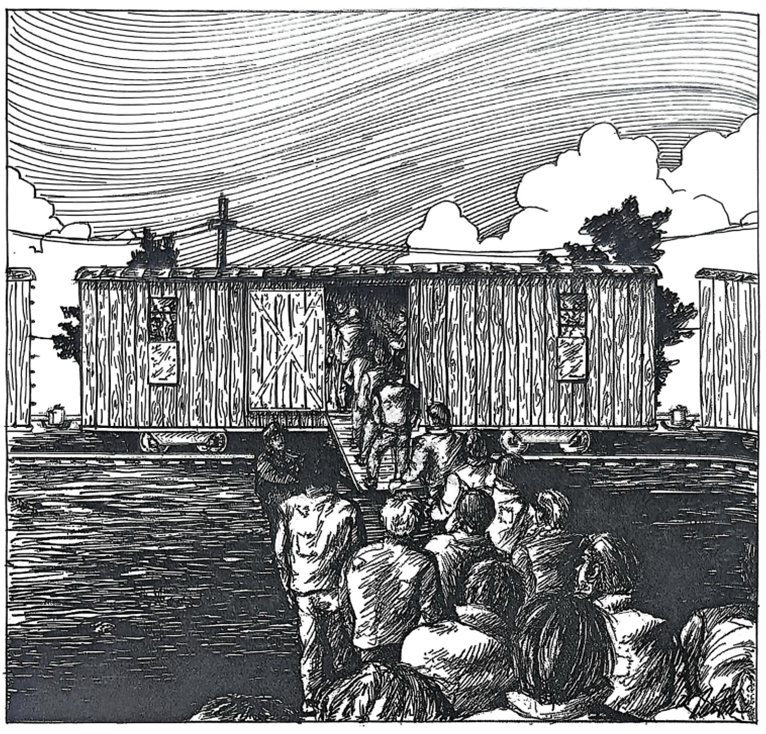

1941年春,建筑工人泰勒前往威克岛(太平洋上的一个岛屿)修筑工事。当年12月8日,日军偷袭珍珠港后轰炸了威克岛。面对日军侵袭,泰勒毅然投身战斗,协助岛上的美军部署防空炮。

1942年初,威克岛失守后,泰勒和工友被日军转押至上海集中营,遭受了长达3年多的非人囚禁。泰勒一直暗中为越狱做准备,比如藏匿钳子等工具。

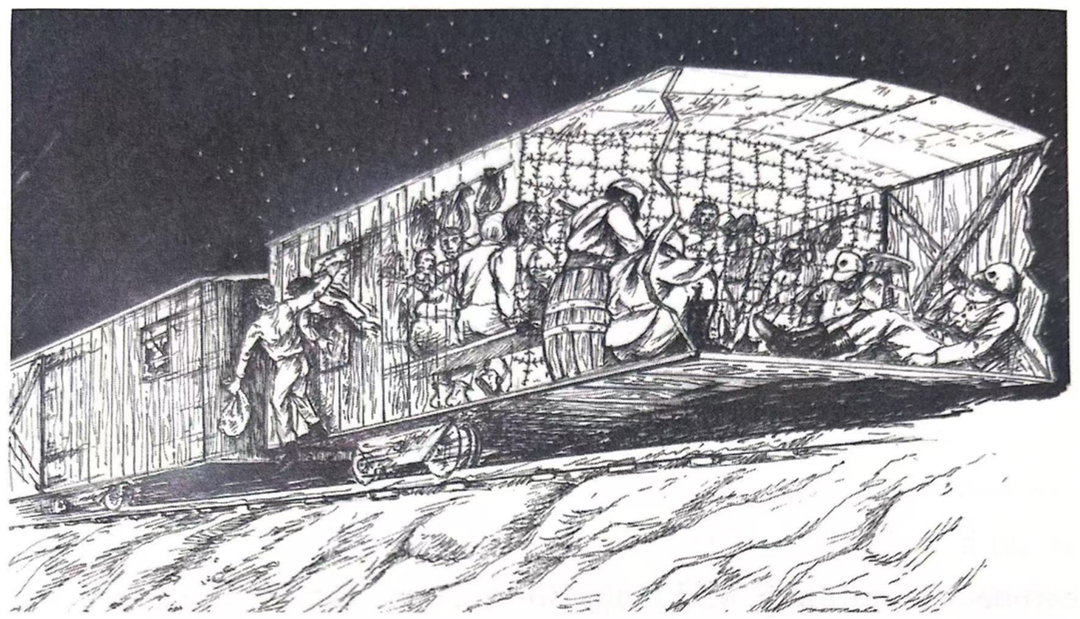

威廉·泰勒回忆录《被毛泽东营救》插画:战俘在中国上海被塞进货运车厢。

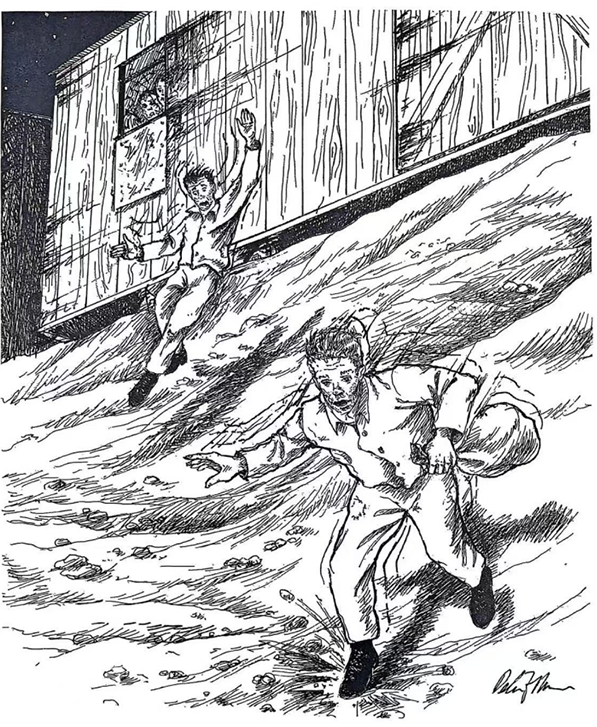

威廉·泰勒回忆录《被毛泽东营救》插画:威廉・泰勒从车厢窗户逃出。

威廉·泰勒回忆录《被毛泽东营救》插画:威廉·泰勒和同伴先后跳下列车。

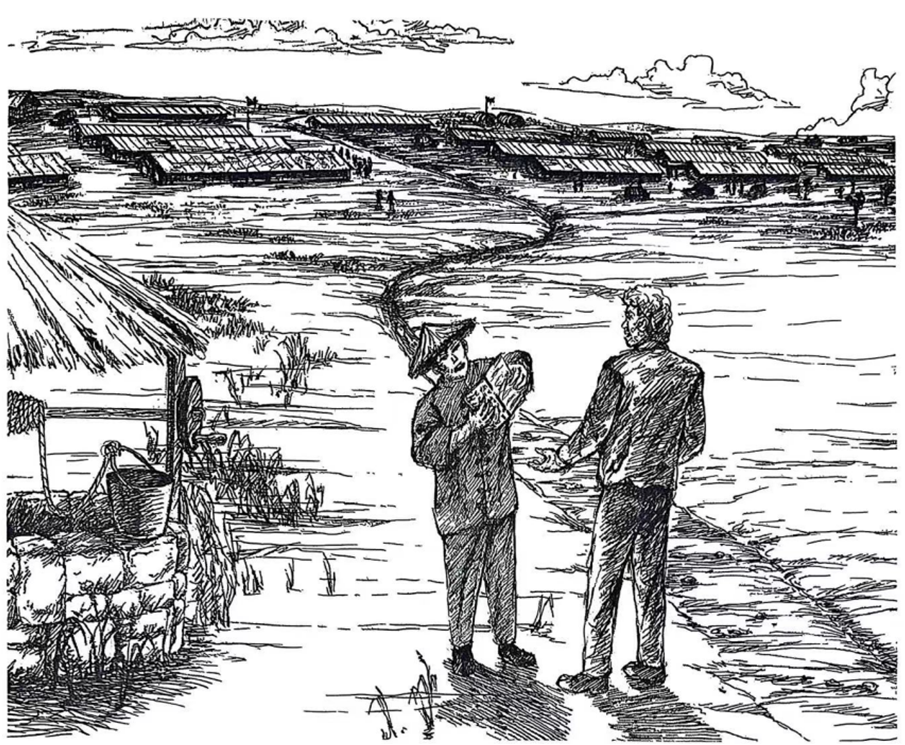

威廉·泰勒回忆录《被毛泽东营救》插画:威廉·泰勒尝试用手语和中国农民交流。

1945年5月9日,命运迎来了转机——泰勒和大约900名战俘被日军押上转运的列车。5月11日,泰勒剪断铁丝网后与一名同伴先后跳下列车。

尽管当时日军严令禁止救助战俘,违者将被处决,但许多善良的中国百姓为他装满水壶、指引方向;在一个村庄里,村民冒险为他送去烙饼和水。

然而,危险始终伴随。5月13日,逃亡的第三天,泰勒遭遇汪精卫伪国民政府的巡逻队,经过一番徒手搏斗后侥幸脱身。

5月14日,他遇到十几个身着军装的士兵。当他得知这群“从不对他举枪威胁”的士兵是八路军时,不禁纵情呼喊。

在接下来的40多天里,这支告诉泰勒“我们是美国的朋友”的部队,不仅为他提供衣食、配备翻译,更在日军和汪伪部队的频繁袭扰中,用生命守护他的安全。

6月27日,泰勒被护送至延安。直至7月5日离开,泰勒在延安停留了9天。

虽然泰勒只是一名普通战俘,但他感觉中国共产党领导的部队“像对待举足轻重的人一样”对待他。

至于泰勒在什么情境下与毛泽东主席合影,中央党史和文献研究院第二研究部原副主任卢洁分析:“《毛泽东年谱》记录,1945年7月5日这天,毛泽东、朱德、周恩来等领导人到延安机场欢送褚辅成等6名国民参政员回重庆,泰勒应该是同机赴渝,在机场遇到了毛主席。”

“在延安机场见到毛泽东”的这一信息,在泰勒的回忆录里也有记载:“毛泽东与我握手后,便通过翻译与我交谈……他还说,在整个战争年代,从未有一个战俘能从日本人手中逃脱并成功穿越华北到达此地……我告诉他,有好几次若不是八路军冒着生命危险保护我,我早就被汪精卫或日本人抓回去或杀掉了。”

采访至此,泰勒的身份及其被营救的过程已然明晰。然而,他为何被护送至延安?又为何被误会成飞虎队队员呢?

7月下旬,记者采访了延安大学历史文化学院教授赵红,她是研究抗战时期中国共产党对外交往历史的专家。

“泰勒比较特殊。”赵红说,据考证,他是抗战时期被中国共产党领导的部队营救后抵达延安的首位美军战俘。“将他护送至延安,是因为美军观察组在此设有驻地,且其飞机在中国多地频繁往来,利于营救和转运。”

“营救被迫跳伞后着陆在敌后根据地的美军飞行员,是美军驻延安观察组的重要任务之一。”赵红认为,这是泰勒被误认为是飞虎队队员的主要原因。

鲜血铸就的国际情谊

泰勒曾在回忆录中写道:“中国人民是伟大的人民,我永远不会忘记过去几个月里他们对我表达的诸多善意。”

1990年8月,威廉·泰勒写给沈宗桃的信。

怀抱着对中国人民的感恩之情,泰勒夫妇在1990年访问中国,先后到访北京、上海、重庆、西安和延安等地,受到盛情接待。

芭芭拉告诉记者:“直到去世,他对中国人民一直怀着深深的敬意。”

威廉・泰勒担任美国内华达州北拉斯维加斯市市长时的照片。

“八路军对泰勒的营救,影响了他后来的人生。”作为这段历史的发掘者,9月1日,陈尔岗再次给记者打来越洋电话,“泰勒因在威克岛抗击日军获得美军英勇勋章,后来成为成功的建筑商,并担任两任美国北拉斯维加斯市市长。这些成就,都源于战争岁月赋予他的勇气与信念。”

威廉・泰勒担任美国内华达州北拉斯维加斯市市长时的照片。

“虽然泰勒只是普通战俘,但他的经历生动诠释了中国共产党与国际友人并肩抗战的深厚情谊。”赵红说,抗战时期,中国共产党领导的部队不计代价地营救国际人士。

以泰勒为例,他随八路军辗转1500公里历时40余天抵达延安。途中部队屡遭日军和汪伪部队袭击,泰勒却因得到严密保护而毫发无伤。

记者查阅文献发现,赵红所说的“不计代价地营救国际人士”,在多部著作中均有体现。

《中央档案馆藏美军观察组档案汇编》中提到,叶剑英与美军观察组军官谈话时说:“惠特塞上尉在前方牺牲(1945年),为了救护他我们调动三个团去解救他……”

《杨尚昆回忆录》中提到:“这年(1944年)8月20日,美军二十航空队的一架B-29重型轰炸机,返航时在苏北盐城、阜宁上空爆炸……当地军民营救出5名飞行员。把他们护送到延安时,一下飞机,他们就跪在跑道上,亲吻延安的大地,说感谢你们救了我们的命……”

……

“这些救援行动不仅巩固了国际反法西斯统一战线,彰显了中外人民命运与共的情怀,也加速了二战胜利的进程。”赵红说。

1943年12月,港九大队与英军服务团成员在营救美军飞行员后合影。

“白求恩、马海德、埃德加·斯诺、约翰·谢伟思等国际友人从医疗救援、国际宣传、军事支持等方面投身中国抗战,共同谱写了世界反法西斯战争的壮丽篇章。”赵红说,中国共产党不计代价营救国际人士的壮举,也赢得了国际社会的广泛同情与支持。

记者手记

延河不息

王为薇

延安宝塔山。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

站在延河边,望着河水自西北向东南奔流而去,我不禁想起,在威廉·泰勒重访中国的1990年,美国医生马海德的部分骨灰被撒进延河。这位国际主义战士因支援中国抗战来到延安并为中国医疗事业奉献了一生。

距离延安1000公里之遥的北京大学未名湖畔,埃德加·斯诺的部分骨灰安葬在此,他是第一位让世界了解中国共产党抗日主张的西方记者。

14年抗战,一大批坚定反法西斯信念的国际人士与中国军民并肩作战,结下血与火的深厚情谊。80多年过去,他们真挚的心声仍在时光深处回响。

“如果让我重新开始生活,我还是要选择这条道路,这是毫无疑问的。”这是马海德弥留之际的坚定告白。

“我爱中国,我愿在我死后把我的一部分留在那里,就像我活着时那样。”这是埃德加·斯诺在遗嘱中留下的永恒誓言。

夕阳下的延河水泛着金光,倒映着更多不朽的名字:白求恩、汉斯·米勒、约翰·谢伟思、林迈可、路易·艾黎……

今天,当我们站在历史的长河边回望,看到的不仅是往事的倒影,更是对未来的启示:那些并肩作战的岁月,那些用生命守护的情谊,不仅是人类反法西斯战争的光辉篇章,更为我们今天共建人类命运共同体,点亮了永恒的明灯。

(本版图片除署名外均为资料图片)

来源:湖南日报·新湖南客户端

编辑:胡喜华